Le sommeil est un phénomène miraculeux.

Il nous faut transmettre ce que nous sommes… Rencontre avec Karim Guellaty

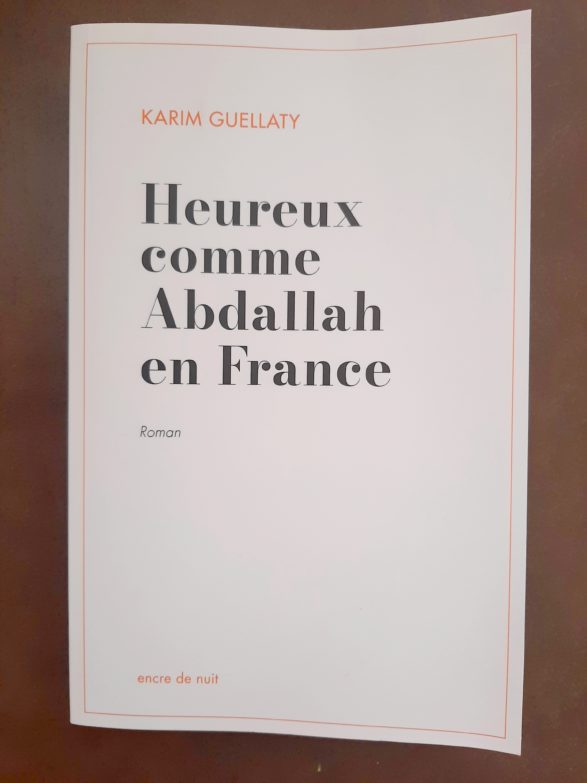

Au cours de l’existence, nous rencontrons parfois l’humanité accueillante, bienveillante, la main tendue. Mais il arrive aussi que nous soyons confrontés à des épreuves difficiles. Nous pouvons nous sentir alors seuls, rejetés, incompris. Quelle attitude nourrir dans ce cas face à l’adversité ? Comment dépasser les obstacles en restant maître à bord ? Laisserons-nous la colère, la victimisation, la tempête à l’extérieur et à l’intérieur de nous nous submerger ? Dans son roman Heureux comme Abdallah en France, publié cette année aux Éditions Encre de Nuit, Karim Guellaty écrit l’histoire d’Abdallah, sa femme et ses deux filles. La famille a fait le choix de quitter la Tunisie pour s’installer en France et s’offrir un environnement propice à son épanouissement. Croyants, il leur faut aussitôt trouver leur place dans un climat particulièrement suspicieux par rapport à l’islam. Quand leur vie bascule à la suite d’un malheureux évènement dont la portée leur échappe, Abdallah décide de suivre la voix du questionnement pour dépasser ses propres tiraillements intérieurs et, par la même occasion, éclairer les carences d’une société en proie à la peur et l’ignorance. Le lâcher-prise, l’acceptation, l’amour et le savoir sont au centre de cet ouvrage passionnant au message limpide : suivons l’élan de l’humanisme, il nous mènera d’un pas sûr à la sagesse !

Happinez : Quel est votre regard sur l’islam ?

Karim Guellaty : C’est une vraie question.

Le premier regard porté est culturel, l’islam comme véhicule de partage. J’ai vécu et grandi en Tunisie, pays musulman où l’islam, au-delà de son culte, rythme l’année par ses différentes célébrations. L’Aïd el-Kebir, l’odeur du méchoui qui envahi les rues, les côtelettes d’agneaux offertes ici et là par les amis et les voisins, sont autant de renvois proustiens aux souvenirs de l’enfance, ce qui fait aussi une identité. Je les regarde avec tendresse. On nous dit que l’intégration, l’assimilation, passe par l’abandon de certaines traditions. Peut-être. Mais comment préserver son équilibre, son âme, son être, comment aller vers certains de ses prochains, quand ceux-ci considèrent ces tendres souvenirs comme une menace contre la République ? On nous accuse d’œuvrer pour un grand remplacement. Mais ceux-là même qui portent cette accusation, que font-ils d’autre que vouloir imposer à certain de changer ce qu’ils sont, jusqu’à renier leur foi, qu’ils ne vivent pourtant que comme une simple et profonde croyance spirituelle ?

Le second regard que je porte sur l’islam est celui d’une foi, dans sa dimension plus personnelle, je dirais même intime. En étudiant le Coran dans sa globalité, par le prisme de la foi et de la bienveillance, comme toutes les religions, nous observons qu’il est constitué de valeurs universelles, humaines et transcendantes. L’histoire de l’islam est, en revanche, elle, plus torturée, plus politisée, plus manipulée. Comme certains versets du Coran que certains détournent et décontextualisent pour leur donner le sens nécessaire à leurs desseins. Il est dit dans les premières pages du Coran que celui-ci nous a été révélé pour nous faire réfléchir, on y lit que la vie est sacrée, on y apprend que seul Dieu est juge de nos actes : autant de préceptes univoques, dont le sens est clair, dont la portée est limpide. La religion est censée être pour les croyants le chemin vers l’Éden, mais certains en font un cauchemar.

En somme la culture musulmane est faite de partage, et la foi musulmane comme toutes les fois, doit relever de l’intime.

Quelles sont selon vous les vertus de la tolérance ?

Elle est à la fois une clé du vivre-ensemble et du vivre avec soi. C’est admettre ce que sont les autres et ce que nous ne sommes pas. C’est aussi reconnaître ce que nous sommes, et ce que nous aurions aimé être. La tolérance, c’est donc accepter les autres et s’accepter soi-même. Vivre en paix avec soi, et tous ensemble. La tolérance comme parti pris universel ouvre des horizons intellectuels infinis. Elle fait de la question « pourquoi ? » un point de départ. S’interroger sur les différences, c’est comprendre que nos parcours de vies, nos expériences, nos éducations, nos pensées construisent différemment nos âmes sans empêcher un fil ténu et fondamental – notre humanité – de nous relier. La tolérance amène à l’empathie, et ces deux points forment l’intégralité de la bienveillance.

Dans notre triptyque républicain, il y a le mot fraternité. À quoi appelle l’injonction de fraternité si ce n’est la tolérance ? Tendons la main à notre prochain.

L’intolérance se nourrit de la peur, et la peur puise sa source dans l’ignorance. L’objectif principal de mon livre a été de lutter contre cette peur.

Comment se libérer des peurs liées à la société ?

Grâce au savoir, comme le fait Abdallah. C’est aussi simple que ça. Le héros de mon roman est sans cesse confronté à l’ignorance, qui, comme je vous le disais, nourrit la peur des autres. Et il se bat contre cette ignorance, à commencer contre la sienne propre.

N’a-t-il pas peur de la laïcité quand il arrive en France ? Il s’en méfie, il la voit comme un outil de lutte occidentale contre ce qu’il est. Il le pense jusqu’à ce qu’il l’étudie. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas et qui apparaît, de prime abord, différent. On ne peut lutter contre les peurs sociétales sans réfléchir à ce qu’est la normalité. Pour moi, cette normalité ne découle pas d’une similitude que provoquerait l’entre-soi, mais de la diversité des hommes. Il s’agit des valeurs universelles et humanistes qui nous transcendent et qu’en épousant, nous devenons tous des semblables malgré nos différences de couleurs, de religions, de sexes ou de croyances. C’est le chemin que parcours Abdallah tout au long de ce livre. Mais sa réflexion va plus loin : il cherche à comprendre l’amour pour ne plus en avoir peur. Ses relations avec ses filles le font s’interroger sur la paternité, et précisément sur le fait d’accepter ce que deviennent ses filles qui grandissent, et qu’il ne comprend pas toujours. Il a peur de leurs évolutions. Doit-il accepter qu’elles s’épanouissent par elle-même, ou au contraire les forcer à devenir celles qu’il veut qu’elles soient ? Il est finalement sans cesse confronté à cette dualité : doit-on être tel que les autres nous veulent, ou humainement nous-même ?

Pourquoi Abdallah se pose-t-il toutes ces questions ?

Parce qu’il est un humaniste, fondamentalement bienveillant. Il veut comprendre avant de juger. Ce roman était initialement écrit pour mes enfants. Une sorte de Monde de Sophie avec, comme parti pris philosophique, l’idée que le savoir mène à la tolérance. Le « cogito, ergo sum », soit « Je pense, donc je suis » ne relève pas uniquement de la conscience de sa propre vie, il prend en compte la pluralité des pensées existantes en ce monde. C’est cette intuition qu’on existe puisqu’on pense, mais c’est aussi cette certitude que tous ceux qui pensent existent aussi.

À défaut de questions, nous ne serions que des animaux à la réaction instinctive. Alors que nous sommes humains, nous sommes donc amenés à réagir de manière humaniste. L’animal a pour seule préoccupation sa reproduction, sa survie, se nourrir et la défense de son territoire. Observez le monde et vous finirez par vous demander si ce n’est pas ce que nous tendons malencontreusement à devenir.

Cependant je reste persuadé qu’il y a en chacun de nous un Abdallah qui sommeille, c’est-à-dire cet homme fondamentalement bon, avec des quêtes plus élevées. La survie empêche le questionnement, il faut sortir de ce paradigme. Nous vivons pour vivre, pas pour survivre. « C’est une quête de riche » me direz-vous et vous n’auriez pas tort. Nous poser des questions nous conduirait inexorablement à revoir notre comportement envers notre prochain. Par exemple, comment admettre chez nous autant de gâchis alimentaire alors que d’autres meurent de faim ? La vérité est ailleurs que dans un réfrigérateur rempli, que dans ces besoins primaires. Les questions sont la nourriture de l’esprit, et l’esprit c’est ce qui fait de nous des êtres humains.

Soyons humains, posons-nous des questions.

Quelle place donnez-vous à la transmission et à l’éducation ?

Une place tellement fondamentale qu’elles ont été le moteur de l’écriture de ce roman. Selon moi, l’éducation est la transmission de valeurs humanistes qui forment le terreau grâce auquel nous répondrons aux questions que nous devons nous poser en grandissant.

Aussi, je pense qu’il nous faut transmettre ce que nous sommes. Nous l’oublions trop souvent. Il est important de partager son histoire personnelle, familiale, que l’on rattachera aux valeurs universelles. La France est notamment le pays des Lumières, avec sa dimension humaniste, avec sa quête du bonheur qui passe par le savoir. Continuons-nous à transmettre ses valeurs, continuons-nous à éduquer les jeunes selon cet idéal ?

Interrogez des parents et demandez-leur ce qu’ils veulent pour leurs enfants, ils vous répondront : le bonheur. La richesse de l’esprit et du cœur est accessible à tous. L’héritage n’est pas nécessairement matériel. Se couper de la transmission, c’est créer une société en proie à un lissage identitaire alors même que la beauté de notre humanité se trouve à l’opposé de la similitude. Ce qui fera de nous des semblables est le socle commun de valeurs universelles, malgré nos différences. Ce qui nous unit n’est pas le mimétisme sociétal, mais l’adhésion, par conviction, a des principes humanistes. C’est d’ailleurs l’une des conclusions à laquelle arrive Abdallah avant que sa vie ne bascule. Mais je ne vais pas dévoiler l’intrigue du roman !

Comment faire de la famille un lieu d’épanouissement personnel plutôt qu’une prison ?

C’est une question essentielle que se pose Abdallah. Celle-ci le tient éveillé de nombreuses nuits lors de ses examens de conscience, et le minent lorsqu’il est en prison. Car ce livre est aussi une grande interrogation sur le rôle parental.

La réponse nous demande de définir préalablement ce qu’est l’épanouissement et les conditions nécessaires à celui-ci. On y adjoint souvent le mot “personnel”, sous-entendant que l’épanouissement collectif et l’épanouissement individuel peuvent être antinomiques. Dès lors que nous vivons en société – et puisque nous ne sommes pas des naufragés seuls sur une ile déserte – nous ne devrions pas envisager notre bien-être comme étant coupé de celui de la collectivité, et encore moins au détriment de la collectivité, ou même de son seul prochain.

L’harmonie d’une famille passe par le bien-être de chacun. Si un membre est fragilisé, tous boiteront. Mon livre l’illustre parfaitement. Nous pourrions transposer le « mens sana in corpore sano », soit « esprit sain dans un corps sain », par « enfant sain dans une famille saine ». La famille comme la société ne peut pas fonctionner sans règles. Pour que celles-ci ne soient pas vécues comme liberticides, elles doivent être admises, comprises et donc justifiées. Il faut l’expliquer, parce que l’éclaircissement permet d’épouser une règle, et ensuite et surtout parce que cela participe de la responsabilisation. Le savoir mène à la compréhension, à l’adhésion, ce qui donne à chacun un rôle, une fonction et une appartenance.

Imposer une règle sans préalablement faire participer ceux à qui elle va s’appliquer, n’est-ce pas finalement une négation de leur humanité, c’est-à-dire du fait qu’ils ont une conscience ? Comment s’épanouir dans un environnement quand on ne s’y sent pas acteur ?

Vous pouvez transposer cette réflexion à la vie de la cité, et à l’approche que nous devrions avoir dans sa gestion.

La lecture peut-elle mener à la sagesse ? Auriez-vous quelques ouvrages fondateurs pour vous à nous conseiller ?

La sagesse est une quête qui nécessite la combinaison de plusieurs facteurs, dont effectivement la lecture fait partie. Mais encore faut-il lire avec les bons yeux. Ceux de la bienveillance, de l’ouverture, de la réflexion. Il est nécessaire de nous transcender pour dépasser nos à priori, nos schémas, nos peurs, et accepter que nous puissions sortir du livre changés. La lecture apporte le savoir. Pas uniquement dans sa dimension scientifique, mais aussi humaine. Je parle de la connaissance de son prochain, de valeurs universelles, humaines, de la compréhension de leur nécessité. Tout comme pour les règles au sein d’une famille dont nous parlions, les valeurs doivent être comprises pour être admises.

Il est difficile par ailleurs de faire un choix de lectures, quand quasiment chaque livre apporte finalement aux lecteurs un niveau supplémentaire de réflexion. Mais parmi ceux qui m’ont le plus marqué, il y a d’abord La Chute de Camus. C’est ce combat de l’homme contre lui-même qui m’a intéressé, l’idée de la nécessité de dompter les forces obscures qui habitent chacun d’entre nous. La honte que l’on ressent d’y avoir parfois cédé. Ce juge pénitent, dont on comprend qu’il s’agit finalement de notre propre conscience. Plus globalement, Camus et l’ensemble de son œuvre, si humaniste, mais tellement torturée, nous montre la voie du bien-être intelligent. Il y a aussi Cent ans de solitude de Garcia Marquez qui explique tant sur les rapports humains et les conséquences de nos actes sur les autres.

Plus technique, l’œuvre de Lacan est indispensable pour comprendre que les échanges se fondent sur le langage, et que les mots ont une portée qui diffère d’un individu à l’autre. Il n’y pas d’échange sans empathie, car seule l’empathie permet d’intégrer le fait que la pensée ne peut être expliquée sans tenir compte de l’autre. Quand nous échangeons, je te donne et tu me donnes. Cela dépasse les pensées, et nous nous octroyons aussi de la bienveillance. Les sentiments voyagent entre nous. Et enfin, je dirais les Livres : La Bible et le Coran – mais là encore, tout dépend de la qualité de l’œil qui les lit.

L’humour n’est-il pas la seule voie possible de dénonciation dans le cadre de la religion ?

Quand il est nécessaire de dénoncer dans la religion, peut-on encore parler de religion ? C’est précisément ce que se demande Abdallah et il y répond. Je laisse néanmoins aux lecteurs le soin de le découvrir. Dès lors que l’on sort de la religion, l’humour, comme dénonciation, est une option qui fonctionne plutôt bien. L’humour est d’ailleurs souvent bienvenu quand on veut démontrer à une personne qu’elle se trompe. Encore plus quand ces erreurs amènent à des conclusions absurdes. Dire à quelqu’un qu’il se trompe, sans mauvais jeu de mots, et le faire avec esprit, c’est agir avec bienveillance. On ne fera pas changer une personne par la force. Au mieux, elle craindra cette force et elle feindra de se plier aux propos, au pire, elle y réagira par la force également. C’est l’escalade.

En revanche, lorsque des dérives religieuses amènent à des comportements ignobles, inhumains ai-je envie de dire, l’humour n’a plus sa place. Il y a des principes avec lesquels on ne peut plus plaisanter. L’usage de l’humour dépend donc de la bonne ou de la mauvaise foi de son interlocuteur.

Diriez-vous que l’expression « ce qui nous ne tue pas nous rend plus fort » sied bien à votre héros ?

Si « plus fort » veut dire « plus sage », probablement. Abdallah devient-il plus fort à la fin du roman ? Je ne le dévoilerai pas ici.

Plus généralement, ce qui ne tue pas blesse, meurtrit. Souffrir permet-il, à force, de dompter la souffrance ? Je n’en suis pas certain. On s’habitue à la douleur, mais elle est toujours là, présente dans notre quotidien, même pas tapie, exhibitionniste qu’elle est. Veillons à ne pas nous blesser les uns les autres. Nous n’avons pas le droit de vie ou de mort sur notre prochain, c’est un acquis en France, même si certains se mettent à en débattre de nouveau. Avons-nous davantage le droit de faire mal ? Bien sûr que non, mais cette évidence ne semble pas toujours partagée, grand désespoir d’Abdallah, d’ailleurs. Il a cette phrase :

« Avant de rajouter une goutte dans le vase, il convient d’en vérifier le niveau. Pour ne pas être celui qui le fera déborder. Parce qu’un vase ne doit pas déborder. »

Si ce personnage a une force, c’est son désir d’accéder au savoir, son envie de comprendre, son besoin d’assimiler, de s’assimiler, sans se renier. S’il a une force, c’est celle insufflée par la tendresse de sa femme, par l’amour de ses enfants.

J’espère qu’il saura les transmettre aux lecteurs. Les premiers retours me disent que ce livre les a changés, a changé leur regard. Espérons, ma quête n’aura alors pas été vaine.

Propos recueillis par Lara Turiaf

Photographie : Aaron Burden / Unsplash